Frühe Christen am Rhein. Ein frühmittelalterliches Rankenrelief in St. Michael in Köln-Niederzündorf

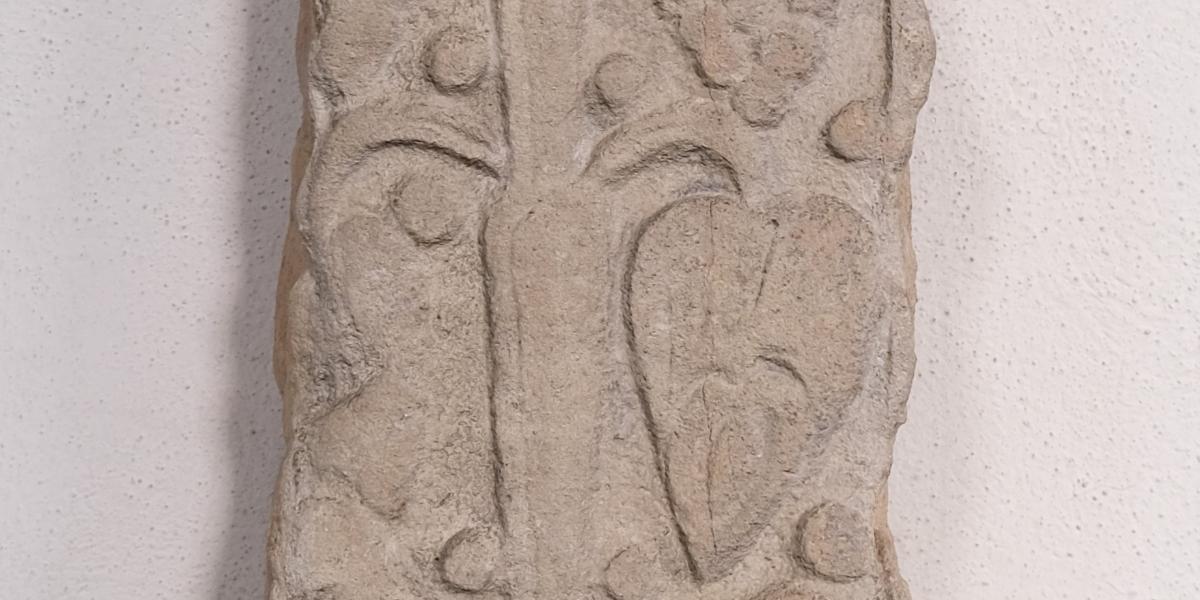

Sandstein

Ende 7.–9. Jh.

Höhe 65 cm, Breite 22 cm, Tiefe 11 cm

Die Stadt Köln ist für ihre 12 großen romanischen Kirchen bekannt. Von diesen imposanten Kirchen werden die kleineren romanischen Kirchen fast ein wenig in den Schatten gedrängt. Eine davon ist St. Michael. Im Stadtteil Porz-Zündorf liegt diese romanische Kirche direkt am Rhein und birgt zahlreiche kleine Schätze, die die lange Geschichte des Christentums an diesem Ort bezeugen. Einer dieser Schätze ist ein steinernes Rankenrelief.

Auf dem Relief ist eine Vase zu erkennen, aus der ein Rebstock emporwächst. Der Rebstock besteht aus drei Internodien, d.h. drei Abschnitten eines Pflanzenstängels, an denen sich zuunterst ein herzförmiges Blatt befindet, darüber jeweils eine Traubenrispe. Die Traubenrispen und das Blatt sind ähnlich geformt und hängen beide herab. Entlang des Rebstocks, der Trauben und der Blätter füllen Punkte den Leerraum des Reliefs – diese können auch als Knospen interpretiert werden. Das Relieffeld ist von einer Rahmenleiste eingefasst. Obwohl die linke Seite nur fragmentarisch erhalten ist, lässt sich erkennen, dass das Relief symmetrisch gestaltet wurde.

Für das Zündorfer Relief gibt es einige Vergleichsbeispiele, die eine ungefähre Datierung ermöglichen. In Deutschland gibt es etwa 35 Orte, an denen ähnlich gestaltete frühmittelalterliche Steine gefunden wurden, weitere Funde sind in Frankreich und Italien erhalten. So gibt es beispielsweise ein ähnliches Objekt in Metz, die ursprünglich aus der Kirche St. Pierre-aux-Nonnains stammt. Auch hier ist ein Trinkgefäß dargestellt aus der eine Ranke wächst, an der herz- bzw. lanzettförmige Blätter zu erkennen sind. Dasselbe Motiv – teils ergänzt durch Weinrispen – findet sich unter anderem auch auf Kapitellen und Pilastern aus Spoleto in Italien.

Funde wie diese belegen, dass sich das Motiv der Ranke mit Seitentrieben, herzförmigen Blättern und Trauben auf zahlreichen italienischen und französischen Schrankplatten, Pilastern oder Sarkophagen des 7. bis 9. Jahrhunderts nachweisen lässt. Sie gehören zu den gängigen Dekorationsmotiven der Spätantike und des frühen Mittelalters.

Das Zündorfer Relief hängt heute an der Innenwand von St. Michael, doch ist anzunehmen, dass es einst Teil einer Chorschranke gewesen ist. Eine Chorschranke diente im Mittelalter als Trennwand zwischen dem Chor und dem Mittelschiff einer Kirche. Aus der Funktion der Chorschranke entwickelte sich im Hochmittelalter der Lettner, der die Chorschranke deutlich überragte. Chorschranken und Lettner waren meist ornamental oder figürlich gestaltet. Das Relief diente vermutlich als Pfosten zwischen zwei niedrigen Chorschranken. Wie dies in etwa ausgesehen haben könnte, zeigt die zeichnerische Rekonstruktion einer ähnlichen frühmittelalterlichen Chorschranke der Kirche St. Matthias in Trier (Abb. 2).

Es handelt sich hier um einen außergewöhnlichen Fund, der nicht nur einen Einblick in die Ausstattung einer Kirche des Frühmittelalters gewährt, sondern auch die Rolle der Stadt Köln in dieser Zeit des Umbruchs verdeutlicht. Als Hauptstadt der Provinz Niedergermanien war Köln bereits im 1. Jh. n. Chr. eine der wichtigsten Städte am Niederrhein. Diese Funktion behielt die Stadt auch während der Spätantike bis ins Frühmittelalter. Schriftquellen lassen vermuten, dass es bereits im frühen 4. Jh. Kirchenbauten gegeben haben muss, auch wenn diese archäologisch erst ab dem 6. Jh. nachgewiesen werden können. Im Umland Kölns setzte sich diese Entwicklung fort, die ältesten Funde stammen hier aus dem 7. und 8. Jh. Seit dieser Zeit kann schließlich von einer weitreichenden Christianisierung der Bevölkerung ausgegangen werden.

Die Zeit des 6. bis 8. Jh. galt lange Zeit als eine Epoche des Verfalls. Diese als „dunkle Jahrhunderte“ bezeichnete Periode war jedoch vielmehr eine Phase des tiefgreifenden Wandels, die den Ursprung des Mittelalters bildete und die europäische Kultur nachhaltig prägte. Die Leistung der merowingischen Dynastien lag darin, die Werte der antiken, heidnisch geprägten Bildung mit den neuen christlichen Werten zu verbinden. Damit legten sie das Fundament für die Karolingerzeit und mit ihr der karolingischen Renaissance, die im 8. Jh. vom Hof Karls des Großen ausging.

Das Rankenrelief aus St. Michael zeigt, wie auch die oben genannten Vergleichsobjekte aus französischen und italienischen Kirchen, wie aufwendig bereits frühchristliche Kirchen gestaltet gewesen sein müssen. Sie geben uns einen Einblick in die liturgische Ausstattung merowingischer Gotteshäuser, von denen heute leider nur noch wenige Überreste erhalten sind.