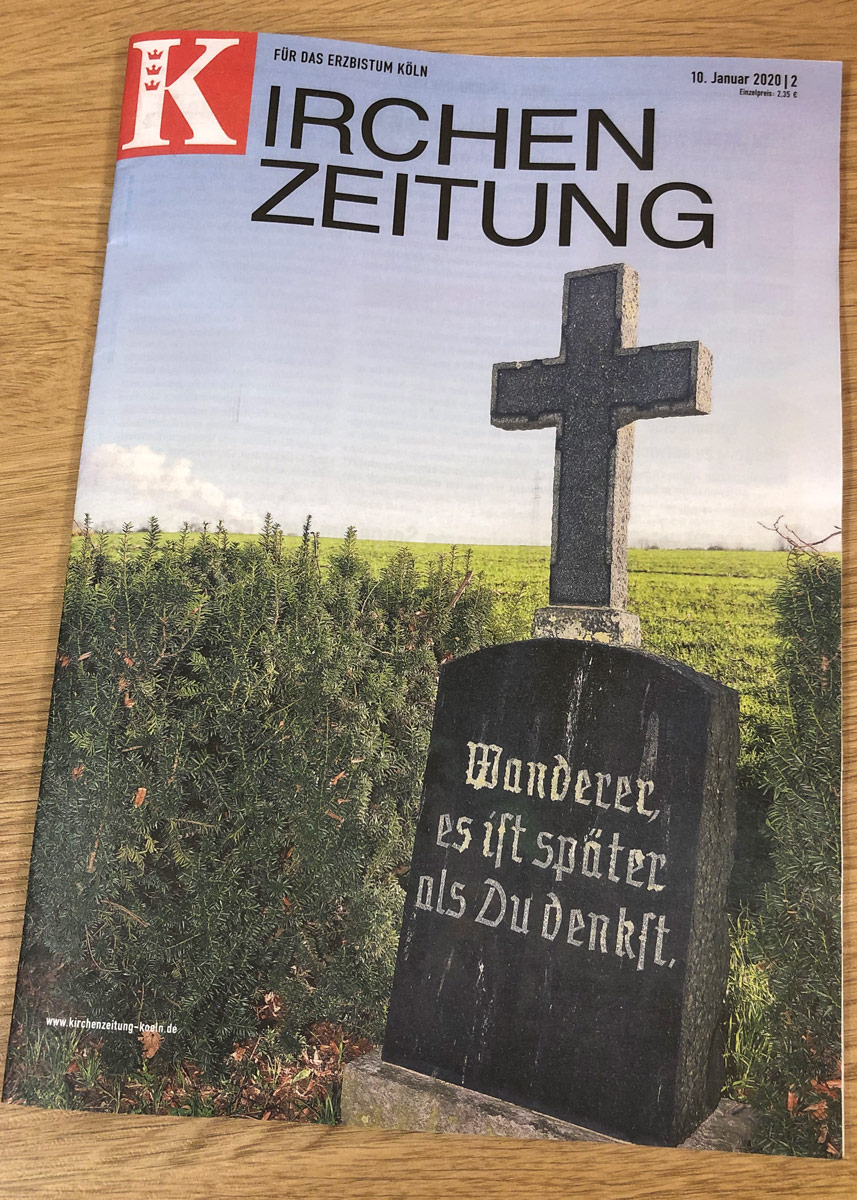

Die religiösen Kleindenkmäler sind aus einfachen Steinkreuzen hergeleitet. In der Regel sind sie dreiteilig aufgebaut: Sockel, Schaft, Aufsatz. Sie sind seit dem 14. Jahrhundert belegt – etwa aus dieser Zeit stammt evt. auch das Erpeler Glockenkreuz im Süden des Erzbistums Köln. Aufgestellt wurden die Wegekreuze und Bilderstöcke stets an öffentlichen Wegen, besonders an Wegkreuzungen und Wallfahrtswegen.

Wegkreuze waren in ganz Deutschland verbreitet, seit der Reformationszeit aber vorwiegend nur noch in katholisch verbliebenen Gebieten. Ab dem 17. Jahrhundert setzte eine Welle der Errichtung neuer Wegekreuze ein, bedingt durch größere religiöse Bewegungen – u.a. durch Bruderschaften – und durch barocke Kunstfreudigkeit.

Im Rheinland sind viele Kreuze während der französischen Besetzung (1794–1814) verloren gegangen, da im Zuge der Säkularisation Wegekreuze verboten waren. Nur verhältnismäßig wenige Kreuze konnten von der Bevölkerung versteckt werden und sind so ihrer Vernichtung entgangen. Daher sind die meisten heute vorhandenen Wegekreuze im Rheinland erst im 19. und 20. Jahrhundert (wieder) entstanden.

Heute stehen viele der Kleindenkmäler unter Denkmalschutz. Oft dienen sie als Wegzeichen für Wanderer und Pilger oder kennzeichnen gefährliche Stellen.